此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后第一时间为您推送新的文章,您的支持是我坚持创作的动力~

文|避寒

编辑|避寒

《——【·前言·】——》

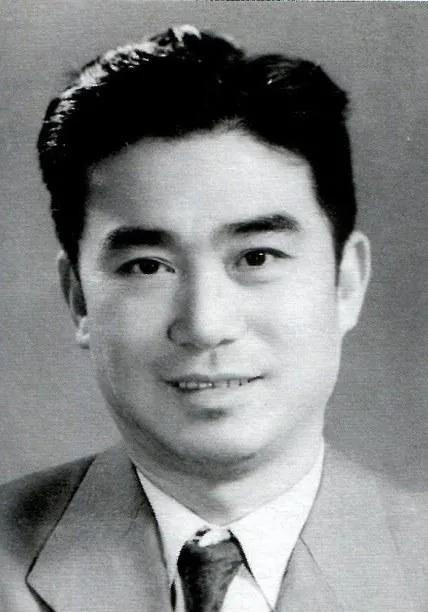

1981年元旦的凌晨,病床上传来微弱的胶片转动声,65岁的陈戈手中还紧握着《演员的自我修养》,书页间夹着写满批注的台词纸。

这个曾在银幕上威风凛凛的将军,已经在床上躺了整整15年。

名门之子的艺术觉醒

陈戈出生在四川自贡一个真正的"土豪"家庭,自贡大山铺一带,也就是现在恐龙博物馆所在的那片土地,全都属于陈家的产业范围。

父母给他取名陈谦贻,后来改成陈谦益,家境优渥的陈戈接受了当时最好的教育,从蜀光中学毕业后,作为地主家的大少爷,父母早就给他订下了门当户对的婚事。

陈戈拒绝了。

16岁的少年背起行囊,跳上开往成都的火车,口袋里只有几枚铜板,这是他与家族决裂的全部财产。

成都美术专科学校的画室里,陈戈拿起画笔学习西洋画,一次偶然的机会,他走进了学校的话剧社。

台上演员挥袖瞪眼的那一刻,陈戈被深深震撼了,画笔描绘的静默世界,远不及舞台上的情绪爆发来得直接。

祖父去世后,家里经济出现问题,陈戈被迫辍学,考入不收学费还管饭的成都大同电影戏剧学校,在这里,他正式踏上了表演之路。

陈戈除了在学校认真学习,还积极参加校外的剧社活动,成都剧人协社、国防剧社,哪里有戏演,哪里就有陈戈的身影。

七七事变爆发后,21岁的陈戈和吴雪、王赵湮等人组成了四川旅外剧人抗战演剧队。陈戈担任队长,吴雪是副队长,他们扛着装满粗布戏服的木箱,走遍了西南的乡村野地。

《抓壮丁》就是在这个时候诞生的。

这是一出"幕表戏",没有固定的台词和唱词,每次演出,演员都要根据剧情临时发挥,陈戈从一开始就演王保长这个角色。

他仔细观察过那些乡间恶霸的模样,歪戴的瓜皮帽,眯着的小眼睛,拖着长腔的川音里裹着贪婪。

陈戈用夸张的面部表情和荒诞的肢体动作,把王保长那种欺软怕硬的性格演得入木三分。

每次演出,观众都被逗得前仰后合。

演剧队带着《抓壮丁》,在重庆、乐山、宜宾、南充、岳池等地巡回演出,所到之处,都引起巨大反响。

延安岁月与银幕将军

陈戈和几个伙伴一起来到延安,延安的窑洞里,煤油灯照亮了《塞上风云》的剧本,他们成立了延安青年艺术剧院,陈戈担任演出部主任。

《塞上风云》《雷雨》《上海屋檐下》《渡黄河》《铁甲列车》……一部接一部的剧目在延安上演。

陈戈在苏联名剧《铁甲列车》中扮演农民瓦西里,获得了延安青年模范工作者奖。

在延安的舞台上,他可以是《雷雨》中压抑扭曲的周朴园,也能化身《上海屋檐下》的热血青年。

每当他以王保长的面目出现时,台下总是笑声一片,那时的陈戈,在观众心中就是个地道的喜剧演员。

谁也想不到,几年后他会以解放军高级将领的形象出现在大银幕上。

新中国成立前夕,中央电影局抽调陈戈协助苏联电影专家拍摄纪录片《中国人民的胜利》。这是陈戈第一次接触电影。摄影机、胶片、灯光……这一切让他感到神奇。

陈戈进入中央电影局工作后,先后出演了《在前进的道路上》和《辽远的乡村》两部电影。

《在前进的道路上》上映后不久就被禁映了,原因是内容"有问题",陈戈扮演的何仲光这个角色,表演层次丰富,获得了业内认可。

上影厂要拍摄大型战争片《南征北战》时,导演成荫把"师长"这个角色交给了陈戈,很多人心里没底,陈戈毕竟是演王保长出名的,能演好将军吗?

当陈戈化好妆,穿上军装出现在摄制组面前时,所有人都愣住了。镜中人身披将校呢大衣,眉峰如剑。他用川音说出那句经典台词:"仗有得打,而且要越打越大!"

拍摄"战前动员"那场戏时,陈戈要求撤走提词板。"师长讲话要是看稿子,士兵怎么信你?"

最终那段7分钟的无剪辑长镜头里,陈戈交替运用握拳、拍桌、挥臂等16种手势,把军事部署讲得如同老农话家常。

《南征北战》让陈戈一举成名,那个浑厚真挚、带着浓郁川音的师长形象,深深印在了观众心中。

接下来的几年,陈戈又陆续在《党的女儿》《试航》《停战以后》《浪涛滚滚》等影片中成功塑造了将军、政委、党委书记等角色,他成了影坛上专门扮演领导干部的优秀演员。

陈戈把《抓壮丁》搬上了大银幕,身兼编剧、导演、主演三职。银幕上的王保长和舞台版相比,更加生动立体。

他用准确夸张的表演,把这个两面三刀、鱼肉乡里的恶棍形象刻画得入木三分,观众看了又恨又笑。

中国电视剧刚刚起步时,陈戈调任中央广播文工团艺术指导兼导演,开始在电视剧制作方面探索,他先后拍摄了《战斗在顶天岭上》《焦裕禄》等剧。

人生急转与妻子守护

50岁的陈戈,正是艺术创作的黄金期。

陈戈因为《抓壮丁》和出身问题,成了重点对象,批斗会、游街、挨打……各种折磨接踵而至,身心疲惫的陈戈被下放到农村参加劳动。

就在某次劳动中,过度疲劳的陈戈一头栽倒在地,脑血栓,这一摔,改变了一切。

从此,这个曾经在舞台上挥洒自如的表演艺术家,只能躺在病床上,他失去了站立的能力,连清楚说话都变得困难。

陈戈的妻子叫丁克,面对突然瘫痪的丈夫,丁克没有犹豫,她放下了自己的一切,全心全意照顾陈戈。

每天早上,丁克第一件事就是给陈戈翻身、擦洗。一日三餐,她亲自喂饭,晚上,她就睡在陈戈床边的小床上,随时准备照顾他。

陈戈的口齿变得不清楚,很多时候只能发出含糊的声音,丁克慢慢学会了理解他的每一个眼神、每一个手势。

她知道陈戈眨两下眼睛是要喝水,皱眉头是身体不舒服,看向窗户是想晒太阳。

15年如一日,丁克从来没有抱怨过。

陈戈和丁克有四个孩子,这些孩子在父亲病重期间,都表现得非常懂事和孝顺。

大儿子已经参加工作,每个月都会拿出大部分工资贴补家用;二女儿放弃了外地的工作机会,选择留在父母身边;三儿子学习很用功,从不让父母为他的学业操心;小女儿年纪最小,总是想方设法逗父亲开心。

每个周末,四个孩子都会轮流陪在陈戈床边,给他讲外面的新鲜事,他们知道父亲曾经是多么热爱表演艺术,所以经常给他读一些戏剧和电影方面的文章。

陈戈虽然不能说话,眼神里却总是闪烁着欣慰的光芒。

病床上的陈戈,手边总是放着《演员的自我修养》这本书,书页间夹着密密麻麻的批注,还有他亲手抄写的台词片段,即使在这种情况下,他对表演艺术的热爱从未消减。

有时候,丁克会发现陈戈在用手指在被子上比划着什么,仔细观察后她才明白,陈戈在练习手势,那些都是他曾经在舞台上用过的动作。

每当电视里播放老电影时,陈戈的眼睛就会格外明亮,看到《南征北战》中自己的镜头时,他的嘴角会微微上扬,那是他最后的骄傲。

陈戈不只是个演员,他还是编剧和导演,《结婚》《飞越天险》的剧本都出自他手,《黎明的河边》《团圆之后》《春水长流》等电影也是他执导的作品。

在《党的女儿》中,他饰演王杰这个角色,戏份不多,他通过认出女儿小妞,听小妞讲妻子生前的事,把一位父亲和怀念妻子的复杂情感表达得淋漓尽致。

《试航》里的刘子健,《十级浪》中的赵参谋长,《停战以后》的陈司令,《辽远的乡村》的省主席……每个角色都被陈戈塑造得栩栩如生。

最让人惊叹的是,《抓壮丁》里奸诈狡猾的王保长和《南征北战》中威严正直的师长,竟然是同一个人演的,这种反差,展现了陈戈深厚的表演功底。

病床上的这些年,陈戈依然关心着中国电影的发展,丁克经常给他读报纸上的文艺新闻,每当听到有新的优秀电影上映,陈戈的眼神里就会流露出向往的神情。

他多想再次站在摄影机前,再次体验塑造角色的快乐,遗憾的是,命运没有给他这个机会。

四个孩子都很争气,大儿子在工厂里当技术员,工作踏实肯干,深受领导和同事好评;二女儿成了一名教师,教书育人,桃李满天下;三儿子考上了大学,学的是机械专业,毕业后分配到了国营企业;小女儿虽然年纪最小,学习成绩一直名列前茅。

陈戈用眼神看着这些孩子一天天长大,心中充满了欣慰,他无法用语言表达,只能用眼神传递着父亲的骄傲和爱意。

陈戈的身体状况急转直下时,丁克日夜守护在床边,四个孩子也都赶回了家。

1981年1月1日凌晨,伴随着《南征北战》胶片转动的微弱声响,陈戈平静地闭上了眼睛。

他的手里还紧握着《演员的自我修养》,书页间的台词纸上,密密麻麻写满了他对表演艺术的理解和感悟。

65岁的陈戈走了,他在病床上度过了人生最后的15年。

丁克失去了相伴一生的伴侣,四个孩子失去了慈爱的父亲,中国电影界失去了一位杰出的艺术家。

陈戈的一生,从富家少爷到话剧演员,从舞台明星到银幕将军,再到病床上的艺术追求者,每个阶段都写满了对艺术的执着和对家庭的责任。

他用自己的才华为观众塑造了无数经典角色,用自己的坚持诠释了什么叫艺术家的品格。

更重要的是,他用自己的人生告诉我们,真正的幸福不在于事业的辉煌,而在于家人的不离不弃。

丁克的15年守护,四个孩子的孝顺懂事,这才是陈戈人生最大的财富。

病榻前那盏常亮的灯,照亮的不仅是一个表演者对舞台的眷恋,更是一个家庭对信念的坚守。

炒股杠杆网站.在线配资交易网址.申宝配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。